Con la definitiva conclusione dell’estate meteorologica, da alcuni giorni gli addetti ai lavori hanno iniziato a stilare le consuete analisi statistico-climatiche sull’andamento stagionale.

Il resoconto

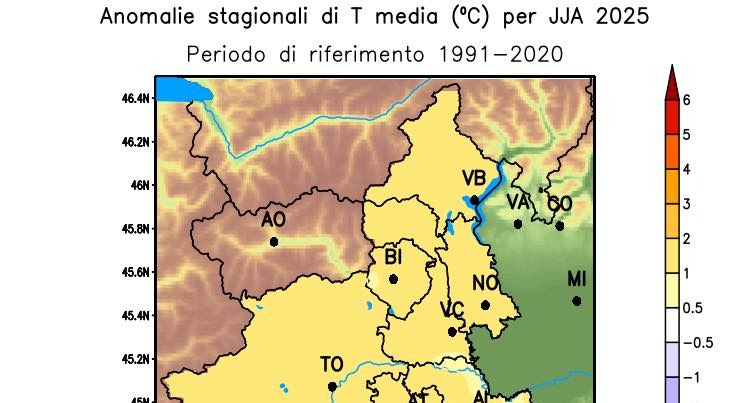

“Secondo i dati gentilmente forniti da Arpa Piemonte e dalla Società Meteorologica Italiana – NIMBUS – fa sapere il meteorologo Andrea Vuolo – il trimestre estivo 1 giugno – 31 agosto 2025 ha chiuso come il quinto più caldo dal 1958 in Piemonte (anomalia +1.4°C), così come a Torino città, la cui serie storica parte però da ben più lontano (ovvero dal 1753), anche in questo caso con un’anomalia di +1.4°C rispetto al trentennio climatologico di riferimento 1991-2020, dietro soltanto al 2003, 2022, 2015 e 2017.

Dal punto di vista pluviometrico, a livello regionale, la stagione estiva è stata leggermente meno piovosa della media di circa il 10% (219mm contro i 237mm mediamente attesi secondo il trentennio 1991-2020). Si sono registrate però importanti differenze in termini di pioggia sui vari settori della nostra regione, con anomalie positive soprattutto sull’alto Piemonte ma fortemente negative in tutte le valli del Rosa, Canavese, Torinese e Cuneese – talora anche in pianura, a seguito di un pattern di ventilazione prevalentemente sud-occidentale che, nelle fasi d’instabilità temporalesca o durante il transito dei sistemi frontali più organizzati, ha spesso “premiato” i settori di bassa montagna e/o pedemontani e le aree pianeggianti/collinari (specie del Piemonte nord-orientale), lasciando spesso a secco e/o in parziale ombra pluviometrica le alte valli tra Gran Paradiso, Lanzo, Susa, Chisone, Pellice, Po e comparto di Marittime e Liguri, tanto che già verso Ferragosto la Coldiretti comunicava un possibile rientro anticipato delle mandrie verso valle, proprio a causa della sofferenza idrica in quota e con il conseguente rischio di perdita delle produzioni.

Le forti ondate di calore registrate tra la seconda metà di giugno e inizio luglio e le prime due decadi di agosto, hanno comportato un innalzamento dello zero termico prossimo o talora superiore alla soglia dei 5.000 metri di quota sulle Alpi occidentale, in seno alle imponenti avvezioni di masse d’aria subtropicale-continentale in risalita dal Mediterraneo occidentale, le quali hanno provocato una pressoché totale fusione anticipata del manto nevoso invernale e primaverile anche alla quota dei ghiacciai e con conseguente probabile bilancio di massa negativo”.